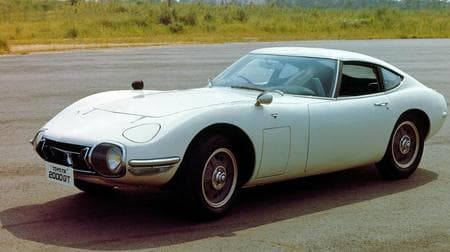

有田焼のトヨタ 2000GT を作ったのは、佐賀県窯業(ようぎょう)技術センター。地元に古くから続く焼き物を進化させ、新たな製品を生み出すためさまざまな実験を手掛ける県立の施設で、同県有田町にある。技術力の高さを外部に示すため時々こうした試みを行っている。

さて、眺めているだけで溜息が出るような磁器の輪郭は、どのようにしてできあがったのだろうか。えん乗り編集部では、同センターから概要を聞いた。

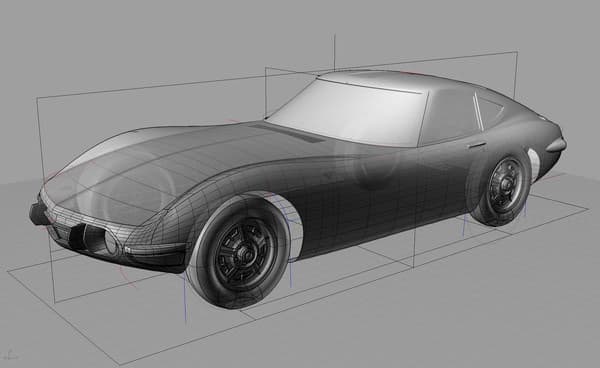

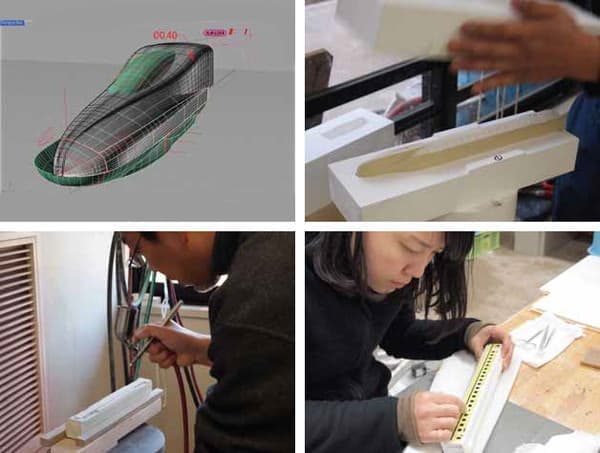

それによると、まずは CAD(コンピューター支援設計)ソフトウェア「Rhinoceros」を使い、実車設計時の図面や解説資料をもとに 3D データを作成。コンピューター制御の工作機械が自動で石膏から型を削り出したという。いわゆる NC(数値制御)加工技術の応用だ。

あとは石膏型に粘土を入れ、クルマの形に成型していったん素焼きし、さらに釉(うわぐすり)で下絵を描いて、あらためて本焼きする。簡単に聞こえるが、細部まで精確に仕上げるには工夫が必要。有田焼をはじめとする磁器は、焼くとある程度変形するため、ほかの素材に比べ緻密な表現が難しいのだそうだ。

対策として、まずトヨタ 2000GT の持つ優美な姿を再現するため、タイヤが付くシャーシの中央部分で支えるような構造にした。また成型したり焼いたりする方法も試行錯誤し、より複雑なものに変えていったとか。

結局、素焼きを1回、下絵をつけて焼くこと2回、本焼き1回、さらに「上絵」をつけて焼くこと2回と、合計6回焼いて完成したという。研究者のこだわりと、職人の技がひとつになった仕事だ。

ちなみに佐賀県窯業技術センターは過去に、九州新幹線 N700 系の有田焼も作っている。そちらも素晴らしいできばえだ。ほかに一般企業が製品化するもの製品にも技術協力しているそう。佐賀県から次はどんな焼き物が登場するのか、興味をそそられるところ。

ところで有田焼の トヨタ 2000GT は、一部をトヨタ自動車に寄贈しているが、同センターにも見本がある。一般公開はしていないが事前に問い合わせをすれば、見学は可能だそう。

また九州新幹線 N700 系の有田焼は同センター、JR 博多駅3階コンコース阪急百貨店入り口近く、JR 新鳥栖駅コンコースの3か所で展示中。連休中に近くへ立ち寄る機会があれば、覗いてみるのも面白い。